Jagd kann Wildschweine nicht regulieren

Neuauflage Jagd kann Wildschweine nicht regulieren

Jägerlatein lehrt: Wildschweine müssen massiv bejagt werden. Die Realität zeigt: Je mehr Wildschweine geschossen werden, desto stärker vermehren sie sich. Jedes Jahr aufs Neue werden Argumente aus dem Bereich des Jägerlateins medienwirksam verbreitet, um Stimmung für die Jagd und gegen unsere heimischen Wildtiere zu machen. Was sagen dazu Wissenschaftler, Biologen und Berufsjäger?

Informationsblatt 4 Seiten, A4

pdf-download Bildschirmansicht

pdf-download Druckversion

Wenn Sie gedruckte Informationsblätter bestellen möchten, schreiben Sie uns ein e-mail an info@abschaffung-der-jagd.de

Versand gegen Selbstkosten.

Um ihr blutiges Hobby zu rechtfertigen, behaupten die Jäger, sie müssten Tierbestände durch Abschuss "regulieren". Ohne Jagd würde es zu einer "Wildschweinschwemme" kommen.

Jägerlatein am Ende: "Die Sauen vermehren sich unaufhaltsam weiter"

Dass Jagd die Zahl der Wildschweine nicht nachhaltig regulieren kann, gibt Deutschlands größte Jagdzeitschrift längst offen zu: "Sind die Jäger überhaupt in der Lage, die Schwarzkittel dauerhaft zu regulieren?", fragt WILD UND HUND und gibt auch gleich die Antwort: "Insgesamt haben jedoch alle Bemühungen der vergangenen Jahre keinen Erfolg gebracht. Die Sauen vermehren sich unaufhaltsam weiter."

Bis Ende der 1980er-Jahre belief sich die gesamteuropäische Schwarzwildstrecke auf 550.000 Stück. Im Jagdjahr 2014/15 wurden alleine in Deutschland 520.623 Wildschweine erlegt. Im Jagdjahr 2021/2022 belief sich die Jahresstrecke in Deutschland auf 711.407 erlegte Wildschweine. (https://www.umweltanalysen.com/wildschwein/wildschwein-jagdstrecke/)

"Angesichts dieser Zahlen wird klar, dass wir die Sauen mit jagdlichen Mitteln offenbar nicht mehr nachhaltig regulieren können", hieß es in WILD UND HUND 9/2014. Deutlicher könnte das Eingeständnis der Jäger nicht sein: Jagd kann Wildschweine nicht regulieren.

Maisanbau und Kirrung: Welchen Einfluss hat das Nahrungsangebot?

Natürlich hängt die Vermehrung von Wildtieren auch vom Nahrungsangebot ab. So wird immer wieder darauf hingewiesen, dass der verstärkte Energie-Maisanbau zur Vermehrung der Wildschweine beitrage. Gerade Mais fördert mit seinem besonders hohen Anteil an Stärke nachweislich die Fruchtbarkeit von Wildschweinen.

Wurde in Deutschland 1960 auf 56.000 Hektar Mais angebaut, sind es heute rund 2,5 Millionen Hektar. Statistisch gesehen wird weniger als 1 Prozent Feldmaiskörneranbau von Wildschweinen konsumiert. Wildschäden auf Maisfeldern sind vor allem Trampelschäden. Nun geht es heute beim großflächigen Maisanbau weniger um die Produktion von Lebensmitteln, sondern um die Nutzung von Landwirtschaftsflächen im industriellen Stil zur Energiegewinnung. Würde man landwirtschaftliche EU-Fördermittel anders verteilen, so dass auch Wildtiere noch einen Lebensraum erhalten, wäre das scheinbare Problem der Schäden schnell zu lösen...

Wildschweinvermehrung hausgemacht

Doch während der Mais auf den Feldern nur wenige Monate im Jahr zur Verfügung steht, karren die Jäger ganzjährig große Mengen Mais als Kirrungen (Anlockfütterungen) in den Wald. Der Kirrmais steht auch in der für das Reproduktionsgeschehen so wichtigen Rauschzeit von November bis Januar zur Verfügung. Untersuchungen der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft RLP weisen darauf hin, dass die zusätzliche Fütterung gerade bei Frischlingsbachen die Geschlechtsreife von 30 auf 70 Prozent erhöhe, was wegen ihres hohen Anteils in der Population den Gesamtzuwachs der Population entscheidend beeinflusse. (Landwirtschaftliches Wochenblatt 43/2012)

"Die enormen Wildschweinbestände sind zum großen Teil ein hausgemachtes Problem", sagte Elisabeth Emmert, ehemalige Bundesvorsitzende des Ökologischen Jagdverbands. Die Ausbreitung des Schwarzwilds sei den Jagdpächtern lange willkommen gewesen. Große Mengen an Futter seien über Jahrzehnte in die Wälder gebracht worden. "Wenn man immer viele Schweine zum Schießen hat, ist das natürlich etwas Schönes." (in: DIE ZEIT 13/2009)

Jagd fördert die unkontrollierte Vermehrung von Wildschweinen

Trotz Steigerung der Abschussmenge von unter 150.000 auf über 500.000 Wildschweine nimmt deren Bestand in Deutschland weiter zu!

Obwohl so viele Wildschweine geschossen werden wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, steigt die Anzahl der Wildschweine weiter. Das beweist: Die Jagd nützt nicht, sie schadet.

Der renommierte Zoologe und Ökologe Prof. Dr. Josef H. Reichholf, der an beiden Münchner Universitäten lehrte und Leiter der Abteilung Wirbeltiere der Zoologischen Staatssammlung München war, stellt fest: "Jagd reguliert nicht. Sie schafft überhöhte und unterdrückte Bestände. " (Vortrag Prof. Dr. Reichholf am 15.10.2013 an der Uni Basel www.jagdreguliertnicht.ch)

Französische Studie: Mehr Jagd führt zur Vermehrung der Wildschweine

Seit Jahren ist in allen Zeitungen von einer Wildschweinschwemme , gar von einer Wildschweinplage zu lesen. Doch obwohl in Deutschland Jahr für Jahr mehr Wildschweine geschossen werden, steigt ihre Anzahl weiter. Ist die Lösung des Wildschweinproblems , noch mehr Tiere zu schießen? Oder ist gerade die intensive Jagd auf Wildschweine das Problem? Denn so paradox es klingen mag: Je mehr Jagd auf Wildschweine gemacht wird, um so stärker vermehren sie sich. Auf diesen Zusammenhang weisen immer mehr Wissenschaftler hin. Eine französische Langzeitstudie kam zu dem Ergebnis: Starke Bejagung führt zu einer deutlich höheren Fortpflanzung und stimuliert die Fruchtbarkeit bei Wildschweinen.

Die Wissenschaftler um Sabrina Servanty verglichen in einem Zeitraum von 22 Jahren die Vermehrung von Wildschweinen in einem Waldgebiet im Departement Haute Marne, in dem sehr intensiv gejagt wird, mit einem wenig bejagten Gebiet in den Pyrenäen. Das Ergebnis: Wenn hoher Jagddruck herrscht, ist die Fruchtbarkeit bei Wildschweinen wesentlich höher als in Gebieten, in denen kaum gejagt wird.

Weiterhin tritt bei intensiver Bejagung die Geschlechtsreife deutlich früher - vor Ende des ersten Lebensjahres - ein, so dass bereits Frischlingsbachen trächtig werden. In Gebieten, in denen wenig Jäger unterwegs sind, ist die Vermehrung der Wildschweine deutlich geringer, die Geschlechtsreife bei den Bachen tritt später und erst bei einem höheren Durchschnittsgewicht ein. (Servanty et alii, Journal of Animal Ecology, 2009)

Mit dieser Studie ist bewiesen, dass die starke Vermehrung bei Wildschweinen nicht nur vom Futterangebot abhängt, sondern auch von der intensiven Bejagung.

Wildschweinschwemme "hausgemacht"

Die Natur hatte eigentlich alles hervorragend geregelt: Erfahrene weibliche Wildschweine - die Leitbachen - sorgen für die Ordnung in der Rotte und für Geburtenkontrolle. Die Hormone der Leitbachen bestimmen die Empfängnisbereitschaft aller Weibchen der Gruppe und verhindern, dass zu junge Tiere befruchtet werden. Fehlen die Leitbachen, weil sie bei der Jagd getötet wurden, löst sich die Ordnung auf. Die Sozialstruktur ist zerstört und die Wildschweine vermehren sich unkontrolliert.

Norbert Happ, der bekannteste deutsche Wildschweinkenner - selber Jäger - prangerte schon vor über 20 Jahren an: "Die Nachwuchsschwemme ist hausgemacht". Für die explosionsartige Vermehrung der Wildschweine seien die Jäger selbst verantwortlich: "Ungeordnete Sozialverhältnisse im Schwarzwildbestand mit unkoordiniertem Frischen und Rauschen und unkontrollierbarer Kindervermehrung sind ausschließlich der Jagdausübung anzulasten", so Happ. (Jägerzeitung Wild und Hund , 23/2002)

Wildmeister Gerold Wandel kritisierte - ebenfalls vor etwa zwei Jahrzehnten - in der Jagdzeitschrift PIRSCH: "Jetzt werden die Sauen wirklich wehrhaft! Sie wehren sich mit einer unglaublichen Zuwachsdynamik gegen den falschen, asozialen Abschuss in den Altersklassen... Diese Fehlabschüsse führen bekanntlich zur unbehinderten Vermehrung des Schwarzwildes. Wollen wir wirklich die Vermehrung noch stoppen, dann müsste unter anderem für drei Jahre der Abschuss der Keiler und großen Bachen untersagt werden. Das wäre dann ein realer Schutz der wichtigsten Leitbachen, sie würden wieder eine soziale Ordnung in den Wildbestand bringen. Aber hat die Jagd noch die Kraft, wildbiologische Erkenntnisse durchzusetzen - oder lässt sie sich in die Schädlingsbekämpfung treiben?" (PIRSCH 1/2004)

Helmut Hilpisch, Berufsjäger in Diensten der Hövel'schen Rentei, sieht Fehler in der Jagd und Politik: "Wildschweine regulieren ihren Bestand selbst - zumindest dann, wenn sie in intakten Familienverbänden unterwegs sind. Dann sorgt ihr Sozialverhalten dafür, dass nur einzelne weibliche Tiere rauschig werden: Lediglich die älteren Bachen werden dann befruchtet. Fehlen diese älteren Bachen, werden auch jüngere weibliche Tiere schnell trächtig. Mit anderen Worten: Statt zwei alten Tieren werden fünf junge zum Muttertier - von noch mehr Frischlingen." (Siegener Zeitung, 18.10.2008)

Jagd als Ursache für Verkehrsunfälle

Wenn die Jagdsaison im Herbst begonnen hat, sind die Zeitungen voll mit Meldungen über Wildunfälle. Wildschweine und Rehe befinden sich auf der Flucht vor den tödlichen Kugeln der Jäger. Somit ist die Jagd, insbesondere Treib- und Drückjagden, eine Gefahr für Autofahrer.

Aufgescheucht durch 50 oder gar mehr als 100 Jäger und Treiber, gehetzt von einer Meute von Jagdhunden, rennen die Wildtiere um ihr Leben. Dabei flüchten sie auch über Straßen, wo sich dann die so genannten Wildunfälle ereignen.

Auf Jagd als Ursache für Wildunfälle wies die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine vom 7.8.2014 hin: "Ein Schuss ins Maisfeld. ... Das Reh flüchtet vor Hund und Kugel auf die Straße und rennt direkt vor ein Auto - die Folge ist nicht selten ein Wildunfall. Pro Jahr kommt es dem Artikel zufolge zu 200.000 Wildunfällen mit 20 Toten, 615 Schwerverletzten und einer halbe Milliarde Versicherungsschäden. Die Zeitung zitiert einen erfahrenen Jäger, der vor allem Treibjagden, bei denen die Tiere gehetzt würden, als Ursache für immer mehr Unfälle kritisiert: Wenn das Umweltministerium und die Jägerverbände diese Art und Weise der Jagd empfehlen, wird billigend in Kauf genommen, dass Unfälle entstehen.

Die Verfolgung durch die Jagd hat eigentlich tagaktive Tiere wie Wildschweine, Füchse oder Rehe nachtaktiv gemacht. Erst wenn es dunkel wird, trauen sich die Tiere aus ihren Verstecken - das ist die Zeit, in der sich die Wildunfälle ereignen.

Unter dem anhaltend hohen Jagddruck hat die Scheu der bejagten Wildtiere extrem zugenommen: "Der Mensch ist der Feind, vor dem das Wild flieht, fliehen muss, um zu überleben - auch dann, wenn die Flucht vors Auto führt", so Prof. Josef H. Reichholf. (in TIERethik 2013/2) Wenn das Wild nicht so scheu wäre, gäbe es weniger Wildunfälle. Auch der Wildschaden in der Land- und Forstwirtschaft würde weniger groß ausfallen. (ebda.)

Ruhezonen ohne Jagddruck würden somit sowohl das Risiko von Wildunfällen als auch die Wildschäden reduzieren. Hinzu kommt: "Die von der jagdlichen Verfolgung verursachte Scheu stellt einen massiven Eingriff in die Lebensqualität der Menschen dar, und zwar für viel mehr Menschen, als es Jäger gibt. Die gegenwärtig rund 340.000 Jagdscheininhaber in Deutschland repräsentieren nicht einmal ein halbes Prozent der Bevölkerung. Die Einbußen an Naturerleben betreffen aber grundsätzlich alle Menschen", so Prof. Reichholf. (ebda.)

Warum jagen Jäger wirklich?

"Warum jagen wir?" - Diese Frage stellte WILD UND HUND im Editorial 22/2012. Die Antwort: Einige Jäger würden die Jagd als Kick beschreiben, andere von großer innerer Zufriedenheit sprechen.

"Die Gefühle bei der Jagd sind ebenso subjektiv wie in der Liebe", so die Redakteurin Silke Böhm. "Warum genießen wir sie nicht einfach, ohne sie ständig rechtfertigen zu wollen?"

Doch der Tod, der mit dem Beutemachen der Jäger verbunden ist, sei in der Öffentlichkeit verpönt. "Deswegen suchen die Jäger Begründungen in Be griffen wie Nachhaltigkeit, Hege und Naturschutz." Die Jägerin bedauert, dass die Lust am Jagen dadurch in den Hintergrund gedrängt werde: "Weshalb die Freude leugnen, die uns so gut tut und die uns zu dem macht, was wir sind - Menschen. ... Jagen ist etwas zutiefst Menschliches."

Der Jäger und Rechtsanwalt Dr. Florian Asche räumt in seinem Buch Jagen, Sex und Tiere essen: Die Lust am Archaischen (Neumann-Neudamm, 2012) mit den gängigen Begründungen und Rechtfertigungen für die Jagd auf, die da sind: Jäger als Ersatz für Großraubwild, Jäger als Bekämpfer von Wildschäden und Seuchen, Jäger als Naturschützer und Biotop-Pfleger, Waidgerechtigkeit... Ein Jäger, der diese Gründe für die Jagd anführe, würde lügen:

"Wir jagen nicht, um das ökologische Gleichgewicht herzustellen. Zumindest ist das nicht das auslösende Motiv unserer Anstrengungen. Es ist nur eine Rechtfertigung für unsere Triebe und Wünsche, die viel tiefer gehen, als die Erfordernisse der Wildschadensvermeidung und des ökologischen Gleichgewichts... Auf die Jagd gehen wir, weil sie uns Genuss und Lust bereitet."

Der Jäger und Journalist Eckhard Fuhr widmete der Frage, warum er jage, einen Artikel in der ZEIT (48/2010):

"Und natürlich, ich gebe es zu, Jagd ist aufregend. ...Wenn das tote Reh dann gefunden ist, stellt sich ein unvergleichliches Gefühl innerer Zufriedenheit ein. Doch, vergleichbar ist es: Nach erfolgreicher Jagd fühlt man sich wie nach gutem Sex."

Wenn es ihm nur um Erholung in der Natur ginge, würde er Golf spielen. "Jagen dagegen ist Sinn schlechthin. Jagen ist keine Neben-, sondern eine Hauptsache. Ich jage, also bin ich."

Der 2009 verstorbene bekannte Neurologe und Psychoanalytiker Paul Parin - selbst Jäger - schrieb in seinem Buch "Die Leidenschaft des Jägers" (Hamburg, 2003) ungeschminkt über die Leidenschaft, die Passion, das Jagdfieber:

"Seit meinen ersten Jagdabenteuern weiß ich: Jagd eröffnet einen Freiraum für Verbrechen bis zum Mord und für sexuelle Lust, wann und wo immer gejagt wird. ...Die wirkliche Jagd ist ohne vorsätzliche Tötung nicht zu haben. Leidenschaftlich Jagende wollen töten. Jagd ohne Mord ist ein Begriff, der sich selbst aufhebt... Und weil es sich um Leidenschaft, Gier, Wollust handelt - um ein Fieber eben - geht es in diesem Buch um sex and crime, um Lust und Verbrechen jeder Art, um Mord und Lustmord."

»Diese Sucht nach Glücksgefühlen,

nach dem Adreanalinausstoß, beim schwierigen, aber gut gelungenen Schuss, beim Erbeuten eines Wildtieres oder einer begehrten Trophäe könnte meines Erachtens ein wesentlicher Faktor für die Erklärung der Jagdleidenschaft sein«, erklärt der ehemalige Jäger. · Bild: Respektiere.at

Jagd - ein Relikt aus der Steinzeit?

Leider nicht, denn sonst wäre dieses blutige Hobby weitgehend frei von ideologischen Prägungen und wohl schon lange ausgestorben. In Deutschland ist die Jagd ein Relikt aus der Nazi-Zeit. Denn das Bundesjagdgesetz geht in seinen Grundzügen bis heute auf das Reichjagdgesetz von 1934 zurück - erlassen von Hermann Göring, Hitlers Reichsjägermeister.

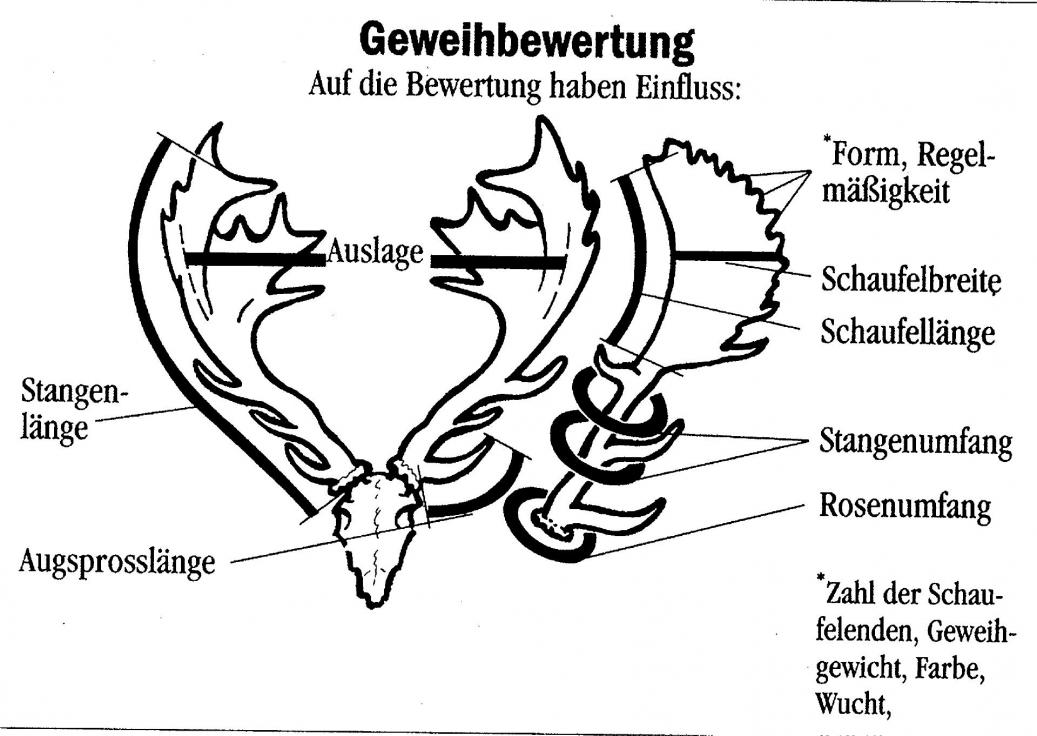

Das Reichsjagdgesetz wurde von Jägern entworfen und Reichsjägermeister von Hermann Göring durchgesetzt. Die heute noch vorgeschriebene Trophäenschau, die mit der Bezeichnung "Hegeschau" verbrämt wird, stammt aus dem Reichsjagdgesetz. Damals mästeten die Jäger, allen voran Göring und Nazi-Größen wie Ulrich Scherping oder Walter Frevert, das Wild, um möglichst große Trophäen zu erzielen. Einiger dieser Trophäen sind bis heute im Deutschen Jagdmuseum in München als besondere Stücke ausgestellt und werden von Jägern bewundert. Und: Für Jäger sind Walter Frevert oder Ulrich Scherping immer noch hoch geschätzte Waidmänner. Freverts Bücher über Jagdliches Brauchtum stehen heute noch in den Regalen vieler Hobbyjäger. Ulrich Scherping, der Vater des Reichsjagdgesetzes, diente nach dem Krieg bis zu seinem Tod der Nachfolgeorganisation der Deutschen Jägerschaft, dem DJV, als Geschäftsführer.

Aus einer Jagdzeitschrift von heute

Kapitale Geweihe werden heute noch in »Trophäenschauen« nach festgelegten Kriterien bewertet und prämiert. »Ein wichtiger Grund hierfür ist sicherlich der seit Reichsjägermeister Göring verbreitete Kult um die Trophäen (dt. Siegeszeichen).« (Dag Frommhold: Informationen zur Jagd) · Bild aus: Unsere Jagd 9/2001

In der Bundesrepublik traten zwischen 1949 und 1950 Landesjagdgesetze in Kraft, die in ihren Grundzügen wesentlich dem Reichsjagdgesetz der Nationalsozialisten entsprachen. Die Jagdgesetze wurden danach zwar immer wieder etwas reformiert, z.B. der Katalog der jagdbaren Arten oder die Jagdzeiten.

Doch das jagdliche Brauchtum, die Trophäenorientierung und das Reviersystem wurden nicht einmal ansatzweise verändert. So hat der Zwang, alle Grundflächen des Landes bejagen zu müssen, seine Wurzeln im Reichsjagdgesetz. Und wie zur Zeit des Reichsjagdgesetzes sind noch heute alle Grundstückeigentümer automatisch Zwangsmitglied in einer Jagdgenossenschaft.

Zwangsbejagung verstößt gegen Menschenrechte

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fällte am 26.6.2012 ein eindeutiges Urteil gegen die Bundesrepublik Deutschland: Es ist nicht mit dem in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierten Schutz des Eigentums zu vereinbaren, wenn Grundstückseigentümer zwangsweise Mitglied in einer Jagdgenossenschaft sind und damit die Jagd auf ihrem Grund und Boden gegen ihren Willen dulden müssen. Nach diesem Urteil war die Bundesrepublik Deutschland gezwungen, die Jagdgesetzgebung zu ändern.

Seither können Grundeigentümer einen Antrag stellen, dass ihre Flächen jagdrechtlich befriedet werden. So gibt es inzwischen viele Hundert jagdfreie Grundstücke in Deutschland. Den Antrag können aber nur Privatpersonen mit kleinen Grundflächen stellen. Tier- und Naturschutzverbänden und Stiftungen sowie Eigentümern großer Flächen von mehr als 75 Hektar wird bis heute verwehrt, Frieden auf den eigenen Flächen für die Tiere zu schaffen.

Was bedeutet die Jagd für die Tiere?

Nicht nur die angebliche "Notwendigkeit der Jagd" ist längst als Jägerlatein entlarvt, sondern auch die Behauptung der Jäger, die Tiere hätten einen "schnellen Tod" Die Tiere werden oft nur angeschossen, wobei "Expansionsgeschosse" aus den schwer verwundeten, flüchtenden Tieren Blut und Darminhalte als "Pirschzeichen" herausschlagen. Die Suche nach den angeschossenen Tieren dauert oft Stunden oder Tage. Die Tiere verenden unter grausamsten Qualen.

Wildtiere brauchen Ruhezonen

Der Zoologe Prof. Dr. Josef Reichholf erklärte im Bayerischen Fernsehen (Unser Land, 16.11.2012), dass die Wildtiere bei uns dringend Ruhezonen bräuchten. Die Wildtiere würden ihre übermäßige Scheu verlieren, so dass Naturfreunde die Tiere wieder zu Gesicht bekämen. Außerdem könnten Ruhezonen die gefürchteten Wildschäden in der Landwirtschaft vermindern: "Weniger Jagddruck, mehr Ruhezone, bedeutet für das Wild weniger Energieausgabe. Also muss es weniger Nahrung zu sich nehmen, weil es weniger herumwandern muss. Was es frisst, entnimmt es verstärkt der Ruhezone. Dadurch werden die angrenzenden Flächen eher entlastet als durch das Wild belastet."

Die Natur braucht keine Jäger

Die Natur braucht keine Jäger - und die Jäger geben inzwischen selbst zu, dass sie Tierbestände nicht wirklich regulieren können und "Hege", "Naturschutz" und "Wildschadensvermeidung" nur als Begründungen für ein blutiges Hobby vorgeschoben sind.

Seit 2002 ist der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Sind "Genuss", "Lust", "Passion" und "Beutemachen" ein "vernünftiger Grund" für das Töten von Tieren?